书是这个时代最奢侈的礼物。不放开书,人就不容易被奴役。

——题记

“老兄,今天谈完了,我同意签字了。拆迁款是……爸爸姆妈压力太大,都休息不好,晚上睡不着觉……”

2024年4月18日傍晚,弟弟下班后去大队最后谈判。稍晚,弟弟告诉尚在安徽潜山的我,他签字了。因为担心父母,弟弟决定接受。

我支持弟弟的一切决定。

签字意味着接受单方条件,永远放弃自己的祖产祖居之地,彻底改变自己的生活方式,生活习惯。就像从前父亲到北京暂居时我从父亲身上得到的启迪:“我们每一个人都是安泰俄斯。土地在,根就在,就有活力。”从此,我们与大地的联系永远被切断了。尤其对我父母这样年龄的人来说,这种割断,是极其残酷的。

这一天终会到来,终于到来。我们无力抗拒。拆迁的消息一传出,我们心里就很清楚。

我的书房,连同父母辛苦造起的房子,包括我心目中无以伦比的肥沃土地,将会在2024年5月成为一堆废墟和荒野,很快成为标准化千篇一律的钢筋水泥厂房。再也无法辨别我出生的这个百度地图上至今不载的小村子。

1,

我在故乡建了一个并无什么特色的书房。到2024年5月,正好5年。

书房坐标常州市武进区礼嘉镇大路桥村西朱西34号我家里一层。2022年1月春节前,我在故乡,防疫做流调的人晚上打电话问我住西朱西多少号,我表示不知道具体门牌号。流调员以为我故意对抗,声色俱厉地指责我自己家门牌号怎么不知道,我被流调员的口吻激怒,在电话里骂了一句:老子在这个村里出生到现在,都不知道门牌号这个玩意。直接将电话给挂了。我不知道很正常,过去从没有门牌号,写信时只要写到前黄公社(后来改成乡镇)前桥大队(后来改成村)西朱西,都能收到,现在也能收到。当时我正好在读戴尔德丽·马斯克的《地址的故事:地址簿里隐藏的身份、种族财富与权力密码》一书,我后来写读书笔记,将我这糟心的遭遇写了进去。

西朱西旧属武进县前黄乡前桥村,后来区划行政调整,我生身之地先是划给了政平乡,后来连着政平乡一起划过了礼嘉镇。西朱西地址偏僻,周围并无有名的企业,也无名人故居遗址,我们村的朱氏宗祠,早在土改时就拆分了,所以百度地图都没有收录。这些年来,每次常州乃至异乡朋友第一次来我家,我都会发附近的怡冰超市地址链接,并配上一句:“怡冰超市往东50米,路口往北百米,村口左转,见到棕榈树,即为我家。”我书房门口两棵高大的棕榈树,是我家的标志。

(书房窗前的母亲,太座和弟弟,以及著名的棕榈树)

我过去曾经写过一篇《前黄沙文主义》,文章很一般,但在朋友圈中很有些名,异乡的朋友经过常州,看到“前黄”的标牌,都会拍照发给我。我后来常解释:“现在我家不属于前黄了。前黄属于旧邦。”当然,前黄和礼嘉在清时都属于阳湖,语言生活习惯完全一样。我的父亲当年每年农历三月十二前都去礼嘉镇上卖芹菜,但我,直到今天,到过或途经礼嘉镇街上的,屈指可数:小学时清明去礼嘉给朱贞烈士扫墓时经过过;1985年夏天拿到大学录取通知书后,到礼嘉镇下面的乡村我同学家吃饭经过过;然后是2022年到礼嘉一位在非洲做生意的企业家那里喝过酒;2023年,应礼嘉镇政府邀请,到礼嘉参加过“人文礼嘉”丛书的编辑工作座谈会;2023年秋天,到礼嘉镇上看过房子;2024年春天,弟弟的朋友请我在礼嘉镇吃过鱼和牛蛙火锅。不过以后,我恐怕也会经常在礼嘉镇陪父母……

我之所谓并无特色的书房,并非说书房做得不好,是不像别的书店书房,弄得花里胡哨,而是透着质朴,舒适实用。当然,还有一个,书房就是书房,就是放书读书工作的场所;朋友来访,则是喝茶聊天的地方。

只要我回家,这个乡下书房,就是真正的书房,而非仅仅是书的储藏室。

2,

2012年底,我对未来已经很不乐观。遂同意太座在离我家13公里的湖塘买套小房子,太座一并租了间房,和朋友合伙在湖塘开了间茶坊。一年后,我也曾委托朋友,能否在湖塘找个价格便宜面积稍大,既能当茶坊,也能当书房,还能摆下一桌小酌私厨的地方,未能遂愿。这是我最早起念想在故乡做一个私人书房。当时我跟朋友谈到,新形势下,我要退守故乡,与晚明江南士人类似,与朋友们唱酬应和。当时朋友们多有质疑,要么不信,要么觉得没用。2017年元月在人民大学1958餐厅,我在回应秦晖老师的没有用的疑问时说,常州乃古之“君子之邦”,经济发展相对较好,文明程度也较高,而又是一个熟人社会,虽然近些年多异乡人落户,但常州传统的地缘文化仍然有很强大的力量,相对其他地方,安全感会稍强……

面对时世之变,杨葵兄曾跟我说,要么移民,要么下乡。他选择下乡,宅在了离我60多公里的宜兴,他们建的雅达书院如今是江苏著名的文化景观,我曾在那里做过两次分享,迄今为止,在书院做两次分享的,我可能还是唯一一个吧。

我也选择下乡,在故乡为自己造一间书房,这是我为下乡做的准备,看得见乡村风景的书房。

乡邑前辈唐荆川有诗云:

“近市偏逢食有鱼,闭门不问出无车。

牛衣聊自对妻子,蜡酒时将洽里闾。

世网幸疏如野马,微名犹在愧山樗。

亦知农圃真吾事,春至频翻种树书。”

嗯,再买两本种树书,齐活。这也是我的想法。

(三楼太座的茶室,曾兼差我的临时书房)

2017年7月,太座带女儿回家过暑假,在西朱西乡下三楼,做了一个看得见风景的茶室,这个茶室,也成了我过渡的书房。

2017年7月底,我正式决定从新京报辞任并决意熔断自己的职业生涯。我将办公室我存放的酒送给了同事,将我个人的书,打包了5箱,全部通过邮局发回了西朱西,存放在兼差我书房的太座茶室后面的一间空房间里。北京家里,已经到处都堆着书了。

在西朱西建一个属于自己的江南书房的规划开始成为一种念想。毕竟江南好。最初规划在湖塘,是因为我考虑到湖塘与朋友交流方便,顺带觉得自己还可以兼差店小二,其实这是最不靠谱的想法。待到离开职场,一身轻松,觉得西朱西虽然偏僻,电子地图不载,但风流不惧在蛮村,我在,书房自有嘉客来。于是还是决定在家里做书房。虽心心念念,但书房的计划一拖再拖,根源还在我囊中羞涩。

我的初高中同学盛志峰知道后,跟我说了句:学东,多大点事啊,书房的事你别管了。我来给你弄。

志峰随即把这个活交给了他的好朋友梅泽平兄。梅兄有个装修公司,我跟梅兄也认识,也是通过志峰认识的。他也是我江南旧闻的读者,以及酒友。

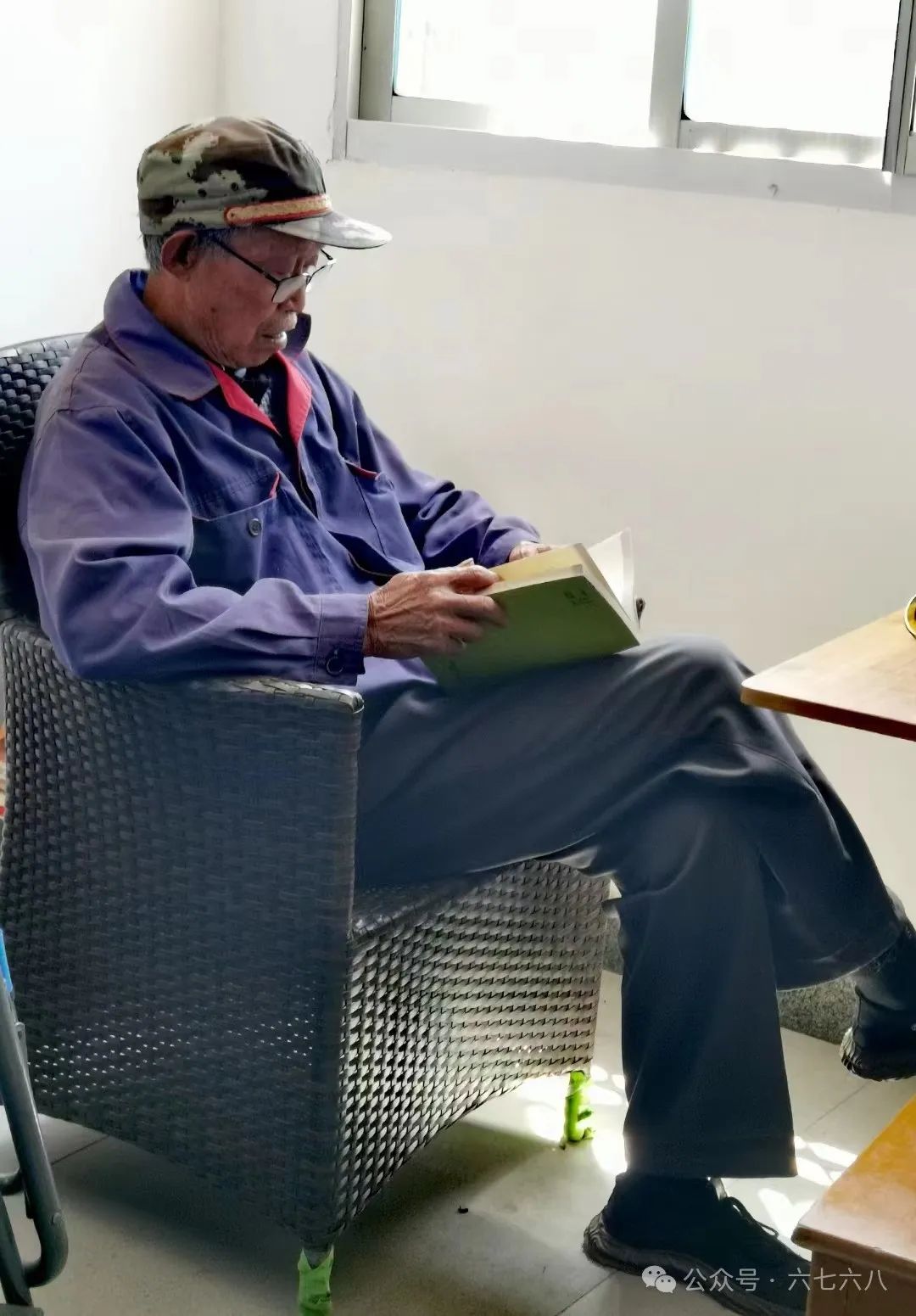

我和父亲弟弟商量后,决定将家里前排西侧的一层的房间(相当于北方四合院的西厢房,楼上三层是茶室)改造成书房。这间房前半部原来是堆放收获的稻子麦子、农具渔具,早年还堆过稻草、过年买的白萝卜以及用缸储存过过年做的团子,后半部支了口洗澡用的铁锅,相当于浴室,对,就是我家那口网红锅。房间边上院子里还有一株巨大的葡萄,主藤直径有十公分,夏日浓荫密布。顺便说一句,1994年春节,我和太座结婚办酒,主桌就在这间房里。

2018年,志峰和老梅带人来看过房子,跟我商量之后,回去做设计,弟弟和父亲则负责把房间里原来存放的东西清空。

红尘醉眼,赞261

设计方案大体上将原来房间分隔成两部,一部较小的空间,作为浴室,跟浴室分隔的墙上,老梅还留下了投影的空间,当然也可以挂书房名字。我后来给这间书房起名“有不为斋”,“有不为”是我的追求,2023年5月6日由我的好友王亦农兄书写。当时亦农兄还为我量身写了“读书真是福,饮酒亦须才”的联,以及我引乡邑前辈大家赵瓯北先生马迹山诗“无边天作岸,有力浪攻山”句,我觉此句比我最常引用的乡邑前辈大家唐荆川“世网幸疏如野马”句更积极,更合“有不为”之余志。惜书房名和联都未及挂上。

2019年5月,书房装修正式动工。因为故乡天气多雨及劳力问题,最终图书大规模入驻,已是2019年9月了。书房外面原来的晒场,老梅又做了分隔,专门将我书房窗前的地面,用砖铺高,并在挨着村路及与西邻人家交界处,砌了小花坛,挨村路的小花坛,不仅将原有的两株高大的棕榈树围起来,还种了两株芭蕉三棵紫荆,西邻花坛,则种了一排夹竹桃;而院子边上的东墙上,开了个大窗户,也砌了个花坛,借景院里的老葡萄藤,并种上了几株绿植,只要抬头,无论直视还是向左转头,及目都是绿植。而窗前绿植围起的地方,老梅摆上一张石桌,一圈石椅。我后来在《窗前谁种芭蕉》中写道:“在我看来,室外窗前他最独特的手笔,不是那些石桌石椅,以及夹竹桃等景观绿植,而是种下的这几株芭蕉。”宋元尤其明清时文人画中,那些无论在园林亭台还是野地的文人雅集,芭蕉常是重要的背景饰物。窗前的芭蕉,前两年都曾挂果了,不过,2022年冬天被冻死,如今又长出了小苗。

书房的墙内面积大概近36平方米,书柜、空调、茶桌、和我的写字台,以及椅子,都是老梅安排。书柜我原想做开放式的,但老梅说,乡下灰多,还有农忙,开放式书柜擦灰尘都来不及,我最后听从了他的意见。

完工的书房设计和硬件我都很满意。但老梅却不肯收费用。我只好厚颜愧纳……

当年我走出西朱时尚是干瘪少年,如今归来,已是大腹便便的资深油腻中年,除了书酒,还有一肚子的不合时宜。我觉得,以后可以择春秋嘉日,在水井边上,葡萄架下,安心晾肚皮晒书酒了。

3,

我书房的书,有几部分组成。

最初就是我自新京报办公室寄回的5箱书,以及我往返北京故乡时随身携带在家读完后放在家里没有再带回北京的书。

在我有建书房的想法后,我觉得有些书值得反复翻阅,北京书房要有,江南的书房最好也要有。2019年7月底,我回家时带了套赫尔岑的《往事追忆》和叶广芩的《去年天气旧亭台》,先行暖房。另外与书随行的暖房伴侣,是国窖1573和毛铺各两瓶,这两款酒家里没有,与家里的茅台五粮液洋河一起,都与书为伴,才有书酒风流江南之意。2019年11月,我又从北京带回了一套孟雷送我的以赛亚·伯林文集,以及托尼·朱特的《战后欧洲史》。后来又带回了《西班牙内战史》、《巨人的陨落》、《帕斯捷尔纳克传》、阿列克谢耶维奇系列,以及我喜欢的失败中年的小说《斯通纳》,等等。我爱它们,所以把它们存放在我的最后堡垒里。我后来也为江南书房买了一些北京书房有的书。当然,也有北京书房没有的,比如《·苏珊·桑塔格全集》、《讲谈社·中国历史十卷本》,以及我自己的《黄金般的天空:我的读书笔记》数包,这是部分稿费之外用于抵扣的其他部分。我这本书销售不是很好。以书相抵,我觉得也挺好。以后可以作为伴手礼送送来访也想要的朋友。

但是,江南书房书架上的图书,还主要来自朋友的慷慨馈赠。最主要的馈赠来自我在北京的两位女同乡。

乡邑友人袁梅大姐是著名影视制片人,拍摄过《黄金时代》《姨妈的后现代生活》等,同时她也是一位热爱阅读的人,我们对阅读有许多相同的爱好。2018年她整理出很多过去订阅的整套文学思想杂志及一些旧书,舍不得,想起我曾跟她提过要在江南乡下做个书房,遂问我收不。当然。2018年11月15日,江南书房尚未动工兴建,她的书即已到西朱西。如今,江南书房书架上包括周振甫主编的唐诗宋词元曲全集、以及人文社早年的世界文学名著(精华插图版)等,都是袁梅大姐的慷慨馈赠。

另一位我的同乡妹子中国青年报中国新闻周刊前著名记者包丽敏,她搬家时实在舍不得捐掉她那些书,听说我要建江南书房,觉得送到我的书房,才是这些书最好的归宿,包括早年读库的全套,以及米奇尼克的《通往公民社会》、兰德尔•彼特沃克的《弯曲的脊梁:纳粹德国与民主德国时期的宣传活动》这样的绝版好书。

当然,还有其他朋友的慷慨馈赠。

2018年12月,尚未开张的老朱江南书房,获喜欢写故乡美食的乡邑友人徐宏杰兄赠伍稼青先生所著《拾趣录》上下两册。伍先生在鼎革后去了台湾,号称在武进在台老乡中的文豪。我的前同事著名记者萧辉到我家做客的时候,送了我一套牛津艺术史作为见面礼。2022年我微信号失联后,沪上同乡朱文秋女史送了一套1938年繁体竖排影印版鲁迅全集,她觉得送我特别适合(我北京书房有套自己买的人文版鲁迅全集);赵省伟兄送了我一套他编辑出版的《西洋镜》系列……

已经移居加拿大的我的大学同届同学戴继红兄,经常批评我被国学洗脑太深,决心用世界文明驱逐我脑袋里根深蒂固不自觉流露的国学余孽,他给我的江南书房送了整套杜兰特的《世界文明史》。

当然还有许多作家、出版社的朋友,诸如陈卓兄、陈飞雪老师、蒋一谈兄、广西师大出版社、读客等等,我在常州时,他们都把书寄到了我江南书房。而我的朋友张骏兄,来我家时,经常会带一些与常州历史文化相关的书给我。

我原本想从北京书房送回的书,至今仍未整理,江南书房却已然可观了。

当然,我的书房里不仅有书,还有茶和酒。甚至,在2020年底,我还动了一个念头,在我的江南书房里外,用在家喝过的空酒瓶,茅台,五粮液,1573,洋河,国缘,汾酒,舍得,酒鬼,毛铺,西凤,浮笙,赖鼎,钓鱼台,古井贡,董酒,习酒,剑南春,水井坊,郎酒,武陵源,李渡,古越龙山,等等等等,窗外堆叠造型,屋里做成台灯和花瓶,与书共辉映。想想那也是蔚为壮观的。如今前者愿望已实现,书架顶上,就摆着用酒瓶等演的吊兰。后者,恐再无空间实现。家里那些留着的各色酒瓶,此番拆迁,都送到了弟弟的朋友家。

4,

“当他在打造书房的时候,他打算定义的是他自己。当他为做书架打磨这些旧木板的时候,当他看着表面的粗糙消失,灰色的风雨侵蚀消失,露出基本的木质,最终露出花纹和质地华丽的纯粹时,他逐渐打造成形的是他自己,他要置于某种有序状态的是他自己,他想创造某种可能性的是他自己。”

我喜欢的那个失败的中年男人斯通纳打造书房时候的念头,也是我的。我把这段话送给自己。

江南书房建成之后,利用率非常高。

自2017年离开职场后,我便经常回家,我和太座商议,我做高铁一族,往返故乡和北京,回家主要陪父母,而建成的江南书房,则成了我在故乡时日常待的时间最长的地方。尤其是2020年开始,三年间我多次被困在故乡,除了吃饭睡觉如厕或户外运动,我的日常主要就坐在书房,甚至午休,也是在书房阳台椅子上坐着眯一会。我在书房里读书,写作,习字,会友,录制视频,甚至原地跑步锻炼身体。

(书房里的我的日常形象)

2022年春节前我自澳大利亚回到故乡,因防疫不能回北京,在家呆了114天,这间书房对于稳住我的心神发挥了巨大作用。因为没有准备,我没带新书,都是书房里的书,读了不少书,包括重读了《日瓦戈医生》,并写了一篇较长的读书笔记;重读了《被侮辱与被损害者……》等,并在此期间完成了后来出版的《人民的饮食》一书的一半以上内容,当时是以“乡居食记”系列为名,当然还有多篇读书笔记,江南旧闻,以及腾讯大家最终消失时封面上我写的一篇关于防疫的文章……

在后来被困常州时,我也是这个状态,直到书房的最后,书酒打包搬空之前。我在这间书房,重读了《倒转红轮》、《中国小说史略》、开始或读完了《战后欧洲史》、《王赓武回忆录》、《进步知识分子的死与生》、《豹迹》、《纳粹掌权:一个德国小镇的经历》……

我在这些年,在个人写作方向上,无论是一个酒鬼的诞生,还是老夫老妻,还是假设的人生系列、财新mini饮食专栏、常州日报的江南旧闻专栏,抑或是书评或最新的南人北食等,相当一部分都是在这间书房中完成。

宅居故乡的时候,我毛笔字日课、小楷抄诗日课,也是大部分在这间书房里完成;我录的关于酒的视频,都是在此书房完成,而相当一部分关于读书的视频,也是在这间书房中完成,包括2024年4月为腾讯新闻发文好书录制的世界读书日关于读书的视频,以及为腾讯录制的“为乡村孩子上阅读课”公益视频,都是在这间书房录制的。4月20日晚录制的"为乡村孩子上阅读课"公益视频,则成为西朱西我这个书房视频录制的最后绝唱。

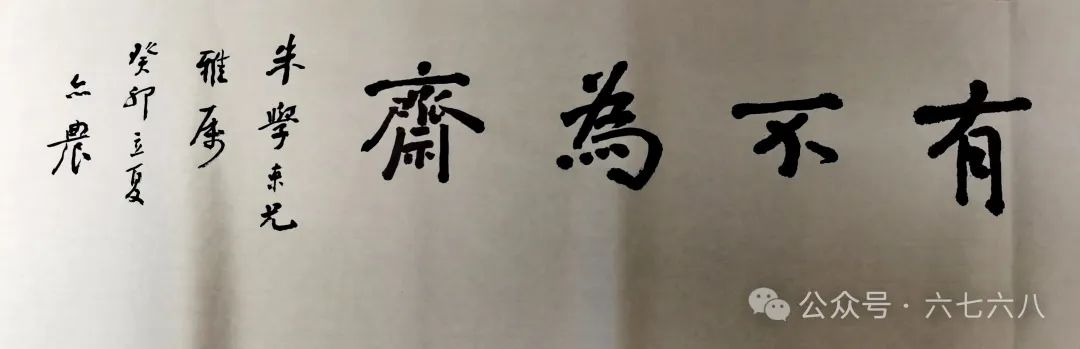

(在书房阳台上读书的父亲)

书房建成后,也并非我一个人使用。2020年侄女被困家里,远程办公就在我的书房,如今她回到故乡,远程办公也是在这间书房。而我父亲白天读书时,多坐在书房的阳台上,我们父子常常在书房里“遥遥相对”。2023年10月26日,我的朋友何三畏兄,听说我家要拆迁,特意过来看我,他留意到我父亲坐在阳台上看书的书桌上,放的是一本文学杂志,《收获》,翻开的页面是范小青的中篇小说。很惭愧,我都没有看过。这《收获》杂志,就是袁梅大姐送的。

我的书房,在搬迁之前,一直放着一个易拉宝,上面集板桥句:“携来一瓮谁家美酿,人与沙鸥同醉,卧苇花一片茫茫,夕阳千里。”创意来自我的朋友沈亚川兄,集词及制作由佳峰完成。这是2020年12月6日,来自北京、上海、成都、深圳、杭州、南京、厦门、湖州、无锡等地的朋友到我家喝酒时送的。顺便说一句,我家的酒局,比我的书房更有名。当然,酒不离诗书,诗书不离酒局。

今后若到江南游,有书有茶也有酒。

东坡说,“风流可惜在蛮村”。我觉得,风流根本不惧在蛮村,风流在,再偏远也有嘉客来。

(2020年12月5日,来自上海,北京,杭州,乌鲁木齐,无锡,深圳,苏州,湖州等地的朋友)

(2023年秋天,酒后,前黄中学1985届文科班我的两位同学丁学兵胡晴雯在我书房)

5,

很多人觉得,我回乡建书房,是衣锦还乡,是新时代乡贤的做派。我是完全不认同这说法的。

第一,我其实是著名的失败者。我这一生,虽然换过许多工作,但从大的方面说,实际上只从事过两种职业:马克思主义原理教员,我是1995年的讲师,虽然如今马原盛行,但我却回不了头;二是广义的传煤业,无论是政府机关,还是市场研究公司,还是不同的媒体,从业时虽薄有微名,但却并无成就留下,过去所谓的成就和努力,早已都被雨打风吹去,只剩下一地鸡毛。虽然朋友常提起我的过去,我总是非常惭愧。我真正的身份,按北京银行的职业分类,其实是不便分类的劳动者,我觉得特别贴切。按我自己的说法,就是一个软饭党一个秋风客,一个非著名酒鬼。

因为我过去的职业生涯和我对江南旧闻的写作,加上我毕业的前黄中学乃武进第一名校,师友多成功人士,在本地颇有影响力,我也因此在鸡犬升天,在故乡薄有虚名,这大概是我回乡建书房和居住被误认为是新乡贤的原因吧。

我在江南建书房建茶室做酒局并陪父母老去,只是个人在新时代选择的一种私人生活方式,从没想过以此成为新乡绅新乡贤。半吊子个人主义半吊子自由主义的我,是不可能对乡绅乡贤感兴趣的,我借犹在之微名,求偏安于故乡一隅,只求自保,免受骚扰。一如我喜欢引用的叶芝《茵纳斯弗里岛》中的生活:

“搭起一个小屋子,筑起泥巴房;

支起九行云豆架,一排蜜蜂巢,

独个儿住着,荫阴下听蜂群歌唱。”

姜涛在《从会馆到公寓:空间转移中的文学认同》中说:“选择在哪个空间里生活,也就意味着在选择何种文化秩序、何种社会网络里,安排下新的自我。”

不过,这种空间选择的一个逻辑结果可能也会带来某种与故乡异质的新的生活场景和文化场景——新秩序之说对我而言太过狂妄。我在江南建书房的目的,其实就是再造个人和朋友的新空间小气候。当年罗振宇在某年年度演讲中提出创造一种“小趋势”,我并不认同,大趋势下绝无小趋势的存活可能,但可以创造一种小氛围,就像狂风过境,总能找到避其锋芒之所,无论是物理上还是精神上的。一如赵柏田《南华录》中晚明江南士人生活,以及李孝悌《恋恋红尘:明清江南的城市、欲望和生活》所描述的,如果说前者的唱酬应和带着末世乱世无奈的放纵,后者则是一种乱世和严苛礼教时代仍然可能的活色生香的生活、审美趣味乃至价值追求。

2024年4月18日北京时间的午夜,在哥伦比亚大学访学的我的朋友张丰兄,看到我在朋友圈发的弟弟同意了拆迁方案的消息,写了篇《来自故乡的最后一刀》,他写道:

“前些年,朱老师把在北京的部分藏书运回老家,布置了一个书房。这让他有了更多回家的理由,几乎每年他都会回故乡住一段时间,陪父母,在那里见朋友。他江浙沪一代的朋友很多,都来找他喝酒,这也让他的书房小有名气。

在乡村,这样的书房本来可以成长为一个有趣的空间,甚至能够影响到本乡少年。”

张丰兄所言,可能就是我在故乡的生活故乡的书房的一个必然的逻辑结果。但说影响到本乡少年,我倒是觉得未必。络绎来我家造访的朋友,都是成年人,既有异乡的,也有本地的,有熟人,有陌生的朋友,分布于各个社会阶层,从公教人员到企业家,到依然务农的,到退休老人……

6,

2021年11月20日,在《人生可意事,不如一编书(朱学东的十月书单)》中,我曾写到:“看世上许多功成名就,转眼已风雨飘摇,而自己尚能守住一角书房,以灵魂的自我秘戏为乐,也算是一件意外之幸。”

得到太座支持的我对未来的安排,就是待女儿独立后,主要就回江南生活,除了陪父母老去,也准备把余生重心南移。自2020年到2024年前,我已经差不多一年有三分之一甚至更多的时间,呆在了故乡。尤其是2023年上半年,太座还在常州注册了个体户,新买了汽车,给自己在湖塘的小房子装了暖气。2023年8月,我还让弟弟把家里几个房间重新装修成客房,以及一个藏酒室,把传统的茅坑填了,再改造出一个大的盥洗室出来……这是我们对未来故乡生活的设想。

但是,2023年11月16日下午,我正在成都,弟弟打电话告诉我,听说老家要拆迁,我吃了一惊。此前从未有任何说法,而且几年前,本地有政府工作人员曾经告诉我,按规划,我们家不再会被拆了。当天我即委托朋友打听,果然。

在成都听闻家将为理想的理想腾迁时,我才与躲在瓦雷金诺的日瓦戈医生和拉拉一样,明白世上并无藏身之所。世上没有侥幸。

从此,自己的生活必须为了别人的理想让路。我知道大势已去,无力阻挡。我是个怯懦却讲体面的人,即使利益受损——农村拆迁,无论怎么补偿,都是农民利益受损。我唯一能做的,也就是用自己的文字,做些有限的记录,写下一些挽歌,一如这篇为自己书房写的挽词。

在我得知腾迁的确凿消息后,我与庄婧联系,坦诚告诉她,我家即将被拆迁,此前不久,我们刚刚敲定,2023年11月下旬,庄婧团队要到西朱西拍摄纪录片“100个读书人的家”第二集,也就是我的江南书房。但是,庄婧毅然决定按原计划拍摄。也有了庄婧团队给我家、我的江南书房留下的最后的珍贵影像,这个片子不久前在腾讯播出了,据说收视率不错。

(2024年4月19日雨夜,灯光处即我书房)

“朱老师好。鄙人愿助一臂之力。现在常州拆除时间还有多久?我把你的书房整体搬到南通海门常乐镇(张謇故居隔壁),或者海南万宁龙滚镇烟墩村,你和家眷都可以定期度假康养,意下如何?”

2024年4月19日早上7点刚过,南通三三书店的韩总给我发来了这样一条微信。我们俩只是网友,至今未有见过,大概是他读到我昨晚在朋友圈写的那句关于拆迁的感慨。20日早上,韩总又给打了一个很长的电话,他理解我处置书房的想法,也提出了另外一些以防万一的设想。我只有感激。

2023年11月,张丰兄得知我老家即将拆迁,写了一篇《和故乡和解:中国社会的一个根本转折》,其中写道:

“一个指标是,到外地打拼的读书人,有一天愿意带着书回来,和乡土重新建立连结。家乡的食物、俚语,因此也得以被‘书写’,成为文化的一部分……

……和故乡和解,或者奢望一点点,像朱学东那样,’建设自己’,也多少重建一点点故乡。”

张丰说,并不是每一个人的故乡都能这样。比如他,至今还没有胆量把自己的书弄回老家。

虽然我对拆迁有颇多意见,但我还是配合着。我也相信在故乡,我的书总能找到地方。故乡毕竟是文物旧邦,新风虽烈,遗韵尚存。故乡的一些朋友愿意提供空间。故乡有关方面也对我的书房搬迁提出了建议方案,太座甚至建议我,在湖塘我居住的小区,租一套小房子,专门做书房。最终,我选择接受朋友的建议,在她所在单位的空间里,做一个书房,离我湖塘居所不远。我只有感激。但在我内心深处,这毕竟还是一个临时性的过渡性的书房,能多久,全赖天意人愿。我需要真正属于我自己的空间。弟弟弟妹都建议,将来书房可以建在我们家的一套拆迁安置房中,希望离父母不远。也许,这就是我活着时,我的书房的最终解决方案。

2024年5月,我自己的江南书房大概率不在了。正好5年。唯一庆幸的是,我的书暂时找到了安身之处。

已到仓皇离家日,书房唯唱别离歌……

2024年4月21日,弟弟请假找他的朋友过来帮忙,开始给书房的书打包装箱,准备暂时存放在临时过渡的地方。而尚被病痛袭扰的我,坐在越来越凌乱的书房里,在躲在我书桌下惊惧不安的小狗陪伴下,完成了这些文字……

曾经,午夜西朱西这个静谧小村的一盏孤灯,终于熄灭了……